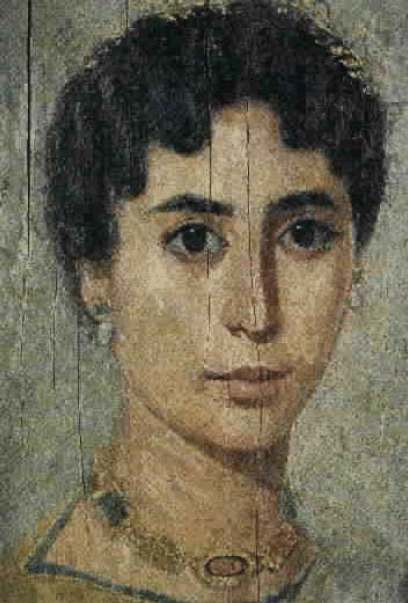

Portrait of a woman, probably from er-Rubayat, c. 160-170 AD, British Museum, London

据说法扬肖像(Fayum Portraits)是现今保存下来最早的肖像画。它在当时就像我们今天时常在电影里面看到,镶在墓碑上的肖像。目的不是让人瞻仰,而是一个身份图片,好让豺狼神阿努比斯(Anubis) 把往生者带往冥府。

作画者是埃及裔希腊人。世界上只有希腊人,从一开始就用人的眼光看人。画家陈丹青说:“世上可能没有哪个源头的文化像古希腊那样,让今天的观众立即看到'人'的尊容,面对'自己'的模样。为什么会这样,这是大神秘,只有上帝知道。”

约翰。伯格说法扬画家的工作不是画我们定义中的肖像画,而是记录其男女客户对他的注视。他们两人活在当刻,共同为死亡作准备工作。指定作画的人和作画者,从未想过此画供后人观赏。这与当代肖像画不同,肖像画家一开始考虑的,就是为后人而画,为永恒而画。约翰。伯格强调,就是这个原因,使画布上的被画者,总是不老却显老的原因。

虽让作画动机不同,但有一点却相似。就是肖像画总与死亡/消逝有关。难怪当代人不爱画肖像画,却爱拍照。照片,留住的总是当下最美好的一刻,时间在快门被按下的那一刻被切割开来;而肖像画,却像是在提醒被画者生命不停地在流逝。

比起相片,我还是爱看肖像画(或人物画)。不论画中人物被安置在画布上哪一个角落,他总会被我们发现。不像一个杯,一颗苹果,我们总掉以轻心,或不噱一顾。美术史家贡布里希用心理学的角度解释: 人们总会在画面上寻找有意义(meaningful)的形象。

尽管肖像画与死亡有关,但我却从油画原料有机混合的肌理上看到原始的生命力,一种与时间抗衡的巨大力量 - 不论是从原料,还是画中形象上。所以我偏爱巴士上,磁场街里拥挤,窜流的外劳,多于商场里的人们。外劳们的言语行动里,透着为生活求存的动力,是西装领带下没有的。 这让我雀跃!

一些年轻的肖像画家:

卢卫文, 那些日子那些人NO.2, 2008

Tai-Shan Schierenberg, Stephen Hawking, 2009

Claerwen James, Girl Looking Straight Out, Oil on board, 2005

Laura Smith, Girl With Downcast Eyes, Oil on board, 2008

"I find nothing more exciting than trying to paint the human face. I am currently looking at Van Gogh and Rembrandt for their intense emotion."

年轻漂亮的女画家Laura Smith 如是说。

延伸阅读:

关于肖像的某些呓语

约翰。伯格, 《抵抗的群体》,广西师范大学出版社,2008

陈丹青,《荒废集》,广西师范大学出版社,2009

E.H. Gombrich, The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Oxford: Phaidon 1982

2 comments:

Cool sharing.

the smoking wan looks cool and the little girl is so pure.

yeah, cool ha.

Post a Comment